Análisis Literario

CIEN AÑOS DE SOLEDAD

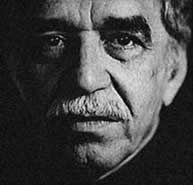

Gabriel García Márquez

| "¿Que hubiese ocurrido, a propósito, si el coronel Aureliano Buendía hubiese triunfado? Se habría parecido enormemente al patriarca. En un momento dado, escribiendo la novela, tuve la tentación de que el coronel se tomara el poder. De haber sido así, en vez de Cien años de soledad, habría escrito El otoño del patriarca." |

Críticas |

|

Crítica de Nicolás Suescun - Poeta Colombiano Desde la primera línea de su novela maestra, Gabriel García Márquez atrapa al lector en una dimensión distinta a la de sus libros anteriores. “El Coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había más de una cucharadita,” comienza El coronel no tiene quien le escriba. “Por primera vez he visto un cadáver,” empieza su relato el narrador de La hojarasca. Pero los pergaminos de Melquíades se inician con esta frase: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.” Aquí ya no es realista, no trata de retratar o de analizar psicológicamente. No se concentra en un punto específico del tiempo, el de un personaje observado en su diario vivir, ni se cuela en la memoria de uno que recuerda. Impersonal, la frase se refiere a un pasado remoto y a un futuro ambiguo que tendrá y no tendrá lugar. El coronel Aureliano sí tendrá que pararse de espaldas “ante seis maricas armados y sin poder hacer nada,” pero su hermano José Arcadio lo salvará de la muerte. Aparecen en ella, según el orden cronológico de su nacimiento, los Buendía, llamados todos los hombres José Arcadio o Aureliano, para desesperación e irritación de los lectores perezosos; e su mujeres, Ursula, Amaranta, Remedios, Rebeca, Remedios, la bella, Pilar Ternera, Santa Sofía de la Piedad, Fernanda del Carpio, Renata, Meme, Amaranta Ursula. Toda una familia. En la sangre “de locos”, como diría Ursula de sus hombres, están el conquistador, el científico, el guerrero y el poeta, el aventurero, el desmedido y el vicioso, una inagotable galería de caracteres en la que en cierto modo está contenida la humanidad entera, no por tratarse de una familia de superhombres sino porque es una estirpe vista en su totalidad, desde su principio hasta su fin, un microcosmos que , así como una célula reproduce el universo en su estructura, es el reflejo exacto de una realidad social mucho más amplia. La ambigüedad de los nombres masculinos es sólo una de las múltiples formas, y de las más superficiales, como García Márquez universaliza su mensaje y nos transporta, como Melquíades, de una realidad cotidiana a otra, más vasta y profunda. Macondo, ese nombre que tuvo una resonancia sobrenatural en el sueño de José Arcadio, su fundador, es una aldea de veinte casas de barro bañada por un río de piedras blancas y enormes como huevos prehistóricos, donde nadie ha muerto y donde nadie tiene más de treinta años. “El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y había que señalarlas con el dedo.” Es pues el paraíso, el principio del mundo. Pero no literalmente, porque también estamos en los comienzos de Aracataca, el pueblo de la zona bananera donde nació García Márquez. La historia ya ha tenido lugar. La conquista española es esa armadura oxidada “cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras”. Pero la fundación del pueblo y de una estirpe nos llevan al principio de las cosas, a una época de primitiva inocencia, de eterna y calurosa siesta del trópico donde el conocimiento del mundo exterior llega en las manos de gorrión de Melquíades, un gitano prestidigitador verbal que después de muchos años será el primer muerto de macondo, marcada desde entonces con un puntito negro en “el abigarrado mapa de la muerte”. Estamos en un punto fuera de la historia pero metidos en su torbellino, porque a medida que la deslumbrante crónica se desarrolla nos vamos alejando de esa Arcadía tropical donde reinan la imaginación y el mito para vivir el presente de ruina y depredación de Aracataca, devastada por la explotación de la compañía bananera. La peste del olvido, nos damos cuenta, como de tantos otros reflejos multiplicados en el libro, pasa del nivel alegórico de la metáfora a su nivel histórico. El pueblo olvida la matanza, del mismo modo como el país entero olvida su pasado. Macondo es palabra que evoca un reino en las profundidades del inconciente, el reino de la memoria, no sólo de la memoria de un hombre sino de la memoria colectiva de una región que el escritor, genial periodista de la imaginación, logra encerrar con nombres y hechos en tres y medio centenar de páginas. Esta saga de la costa Atlántica colombiana es una gigantesca recopilación de cuentos, leyendas, chistes, dichos y hechos históricos y antropológicos que García Márquez oyó y leyó desde niño, que conservó en su memoria privilegiada y que ordenó con el oficio en que es maestro y que aprendió desde su juventud: el periodismo. Su gran acto creador es darle a todo este material, a todo ese pasado conservado en su mayor parte en la tradición oral, un marco novelístico que implico un atrevido salto, un abandono del punto de vista naturalista y una vuelta aplazado literario, cuando la novela era narración pura y su fin no era cambiar el mundo sino entretener al lector. Y esto, que hubiera podido parecer un paso hacia atrás, era una atrevida solución que precolonizo un nuevo cambio en la literatura mundial, una vez más en busca de sus fuentes. Crítica de Pablo Herranz, crítico Literario La novela de Gabriel García Márquez, no lo recuerdo con claridad, debió caer en mis manos hacia 1982 o 1983, cursando el BUP (tomo como referencia el infame intento de golpe de Estado de 1981, que me pilló en octavo de Básica; esto no hay quien lo olvide). Por entonces corrían de pupitre en pupitre los libros de Luís Martín Vigil, cuyas portadas (nunca osé traspasarlas) prometían encuentros de amor adolescente. Había otro libro, Cien años de soledad, que gozaba de cierta popularidad; algo de picante debía tener. Y vaya que sí: visitas furtivas en plena noche en la que había que encontrar el camastro a tientas, abrazos sellados con almíbar... Pero lo que realmente me impresionó de esta novela fue el estilo. Gracias a ella comprendí una de las verdades de Perogrullo: la íntima interconexión que existe entre lo narrado y la forma de hacerlo, y cómo sólo mediante el pulido de esta última se puede llegar a transmitir una historia con toda su fuerza. Lejos de aquellas novelas narradas "en tiempo real", una especie de compendio de diálogos embutidos entre perezosas descripciones, en Cien años de soledad se aborda una novela-río, una historia intergeneracional, y el narrador se detiene en aquellos pasajes que lo merecen, y exhibe una intención hacia los personajes, y los dota de calidez humana, en una villa, Macondo, que se diría el espejo de toda una nación. No obstante, aparte de que se pueda decir que el estilo no resulta ostentoso, lo que prevalece de Cien años de soledad es una aureola de cuento, de historia narrada por alguien que la ha vivido de primera mano y se decide a contarla al final del día, embelleciendo un pasaje aquí y exagerando otro allá, hasta adquirir casi tintes legendarios. Fue también esta novela la primera en la que tope con el tan comentado realismo mágico, esa admisión del lado esperpéntico de la vida con una naturalidad a prueba de clichés. La herencia hispánica del esperpento se hacía evidente en unas latitudes en las que el surrealismo está al orden del día: una niña vaga con los huesos de su progenitora en una bolsa, un galeón aparece varado en la selva, una fiebre de insomnio aqueja a Macondo, a resultas de la cual sus habitantes olvidan los nombres de los objetos y deciden colocar carteles (silla, mesa, pared, cacerola y hasta un "Dios existe") a fin de no quedar desmemoriados por completo, como almas en pena. Al igual que para otros muchos lectores españoles, el autor de Cien años de soledad y de El amor en los tiempos del cólera fue para mí una puerta por donde se coló un elenco de escritores americanos (Rulfo, Cortázar, Borges, Carpentier), quizá de una forma injusta por unificar a Hispanoamérica como una sola región cultural pero beneficiándose a la postre de la aportación transatlántica. Porque ante todo Cien años de soledad, a través de un dominio del lenguaje sobrenatural, diferente, inalcanzable para un español, me enseñó otra de las verdades de Perogrullo: la constatación de que la riqueza de la lengua castellana pasaba por Hispanoamérica, en todas sus variantes regionales y nacionales, y prácticamente la asunción de que en ella descansa su principal promesa de futuro. |